はじめに

みなさん、こんにちわ。今年も12月半ばとなりましたね。インドでは日本のような年末年始の習慣もないため実感が湧きにくいですが、こちらから日本の師走の様子を想像しています。

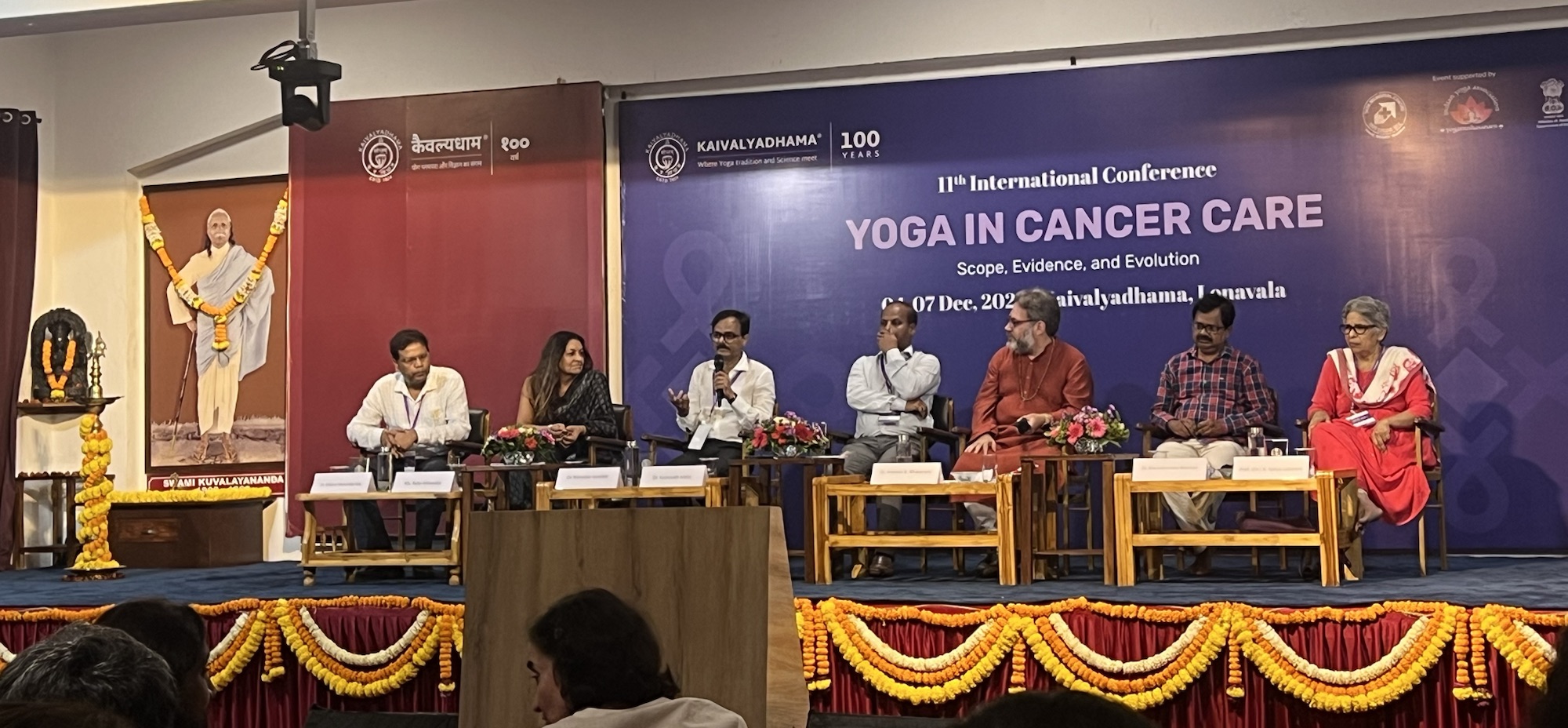

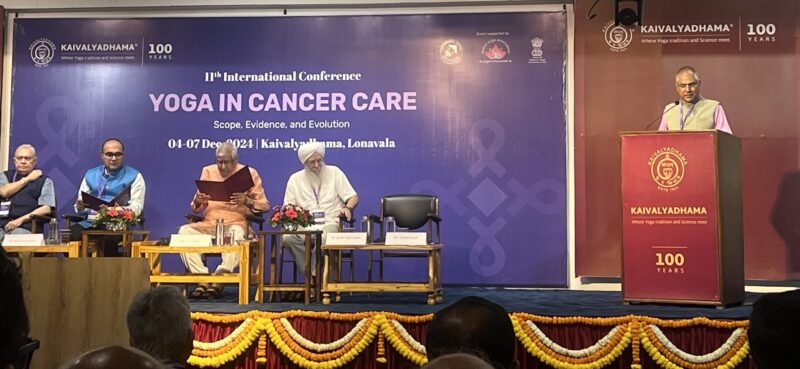

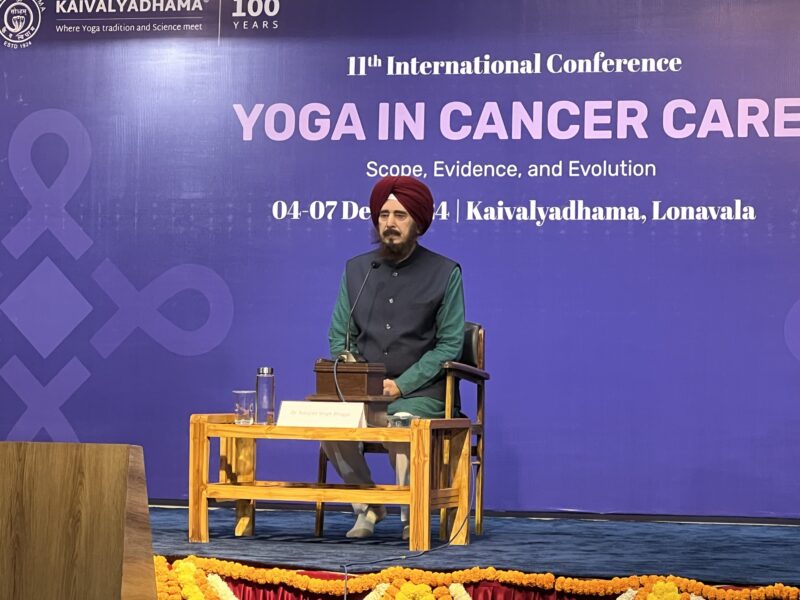

さて今回はヨーガの科学的研究のパイオニア的存在であるKaivalyadhama Yoga Instituteにて開催された「11th International Conference: YOGA IN CANCER CARE」に参加してきた様子を簡単に紹介できればと思います。

Kdhamでは3年ごとに国際カンファレンスが開催されており、進化を続けています。以下は私も参加している2018年以降のカンファレンステーマです。

2018年(第9回):「Yoga as Therapy」

2021年(第10回):「Yoga and Mental Health」

2024年(第11回):「Yoga in Cancer Care」

特に今回は、がんケアにおけるヨーガというテーマに焦点が絞られ、より専門的な内容となっていました。

がんと非感染性疾患(NCDs)の現状

がんを含む非感染性疾患(NCDs)は、世界の主な死因の一つであり、インドでは全死因の63%を占めています。毎年約116万人が新たにがんと診断されるとされています(2018年WHOデータ、2022年Ashol Mehta)。

ライフスタイルの変化(喫煙、過度な飲酒、運動不足、慢性的なストレス、不健康な食事や不規則な生活)などが、がんの主要な原因とされています。

カンファレンスの概要

今回のカンファレンスでは、インドおよび世界におけるがん治療分野でのヨーガの活用状況を知る貴重な機会となりました。

スピーカーおよび参加者には、西洋医学の医師、アーユルヴェーダ医、自然療法医、がん治療関連企業、デジタルヘルスケア分野の企業など、多岐にわたる分野の専門家が集い、多面的な視点で議論が行われました。

セッションのタイトルと主な目的

3日間に渡り多くのトピックについてセッションがありましたが、主なものを以下に挙げます。

1. 「がんケアにおけるヨーガ: 統合医療の最先端」

ヨーガを統合医療として活用する方法や、エビデンスベースの実践の進歩を探る。

2. 「がんケアにおけるヨーガの可能性: 伝統的知識と現代医学の架け橋」

ヨーガが現代医療を補完する可能性や、伝統療法を現代医療に統合する課題を考察する。

3. 「ヨーガの貢献: がん予防、長期回復、再発予防」

リスク要因の軽減や回復力の強化を通じたがん予防および再発予防の可能性を論じる。

4. 「エビデンスに基づくヨーガの方法論の主流医療への統合」

主流のがんケアにおけるヨーガ統合の現状と将来のロードマップを議論する。

5. 「心理社会的・スピリチュアルなニーズを満たすヨーガの介入」

患者と家族の包括的なケアにおけるヨーガの役割を探る。

6. 「がんにおけるヨーガ的方法とセルフケア管理: デジタル医療の進化」

がんのセルフケア管理におけるデジタルツールの役割を探求。インド国内外のデジタルヘルスイノベーションを紹介し、手頃な価格で個別化されたアプローチや最先端技術をヨーガの知識と融合させることで、患者を支援し、がんケアの提供を革新する方法を議論する。

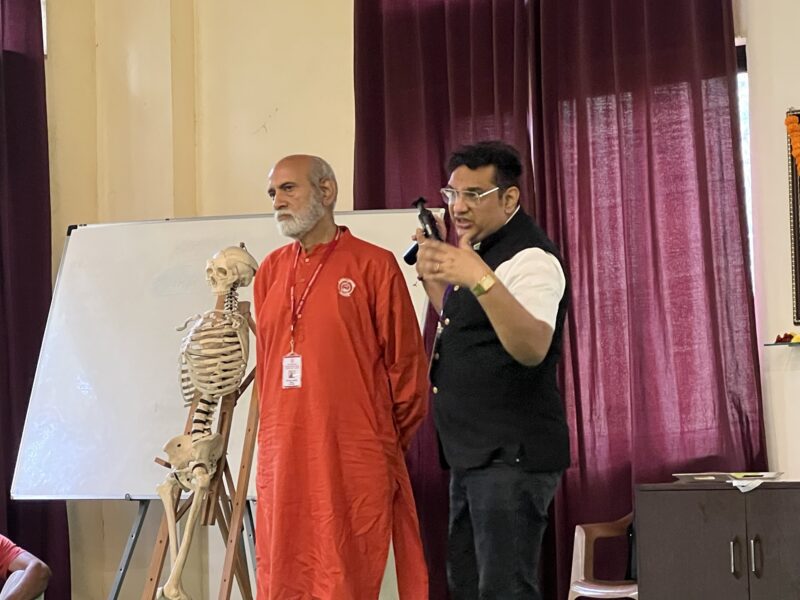

また実践面でもがん治療と関連した各種ワークショップがあり、伝統的クリヤー・ヨーガクラス、プラーナーヤーマクラス、アナトミークラス、チャクラメディテーションクラスなどが開催されました。ヨーガのセラピー的効果の根幹となるリラクセーション反応はがん治療に限らず、重要な鍵となります。ワークショップでは普段受けられない講師のクラスを覗けるのも視野を拡げる良き機会となりました。中にはマッサージ器具の活用もあり、インドでもヘルスサイエンスとの融合を目の当たりにしました。

ヨーガとがん治療の統合

特に印象的だったのは、現在ヨーガは「代替医療(Alternative Medicine)」ではなく、「統合医療(Integrated Medicine)」として認識されているという点でした。何かに一つの治療を選択するのではなく、それぞれの利点を活かし、組み合わせで統合的にアプローチしていく方向性を確認することができました。

インドのがん治療現場では、西洋医学(手術、化学療法、放射線療法)に加え、ヨーガを活用するホリスティックなアプローチが実践されています。症状管理(痛み、疲労、睡眠障害など)や 各種治療の副作用の軽減、生活の質(QoL)の向上にヨーガが貢献しているとされています。

またEudaemonic(ユーダイモニック)という古代ギリシャ語に由来する、人間の幸福や充実した生き方を表す概念についての議論がありました。これは単なる快楽とは区別し、目的的で意義深い人生の幸福を指しています。こういった持続的な幸福感がヨーガにて向上されるという部分はガンと向き合う方に限らず、全ての人間にとって必要不可欠であると感じます。

これを達成するためのヨーガ実践にはライフスタイル管理も含まれ、さらにハタヨーガの実践やアシュターンガヨーガ(八支則)に基づき、身体的・心理/感情的・社会的・スピリチュアルな健康を包括的に支えるツールとして扱われます。

さらに、デジタル技術(バーチャルヨーガ、遠隔医療など)を活用した患者支援システムも進化しており、オンラインでの継続的なサポートが患者の孤独感を軽減し、治療継続に役立つことが強調されました。

今後の展望

今回のカンファレンスを通じ、インドにおける統合医療の中でヨーガが果たす役割を深く理解することができました。今後は現地での医療施設視察を通じ、WHOのTC&CAM(伝統補完代替医療)枠組みにおけるヨーガの発展動向を追っていきたいと思います。

おわりに

このカンファレンスは、最新情報の共有のみならず、卒業生が集う「同窓会」のような場でもあります。今年はKdham創立100周年の節目でもあり、多くのイベントが開催されました。ヨーガの基礎を共有し、その上で現代的サイエンスの視点を持って現代のニーズに応用していく方向性を共有できる機会は貴重です。

また、KdhamのCEOでありIYA事務総長でもあるShri スボードジーにお会いし、日本向けYIC(Yoga Instructor Course)についてのアドバイスや、自身の研究テーマに関する貴重な意見を伺う機会を得られたことに感謝しております。

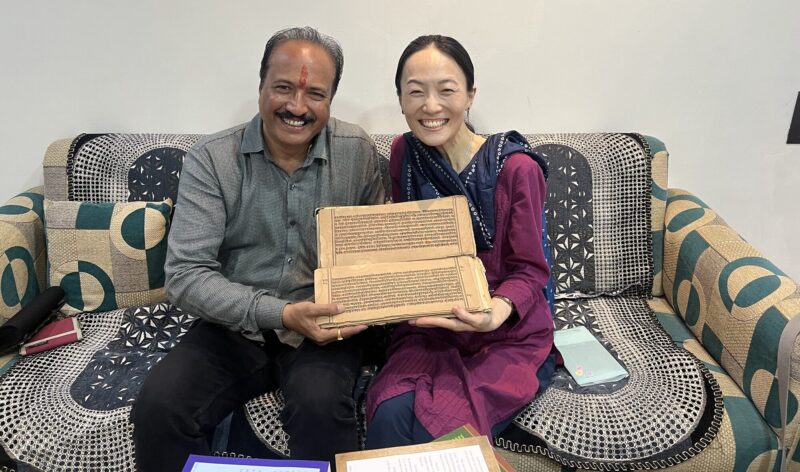

番外編 ロナヴァラ・ヨーガ研究所訪問

カンファレンス期間の間に、同じロナヴァラ地区になるロナヴァラ・ヨーガ研究所/Lonavla Yoga Institute(LYI)を訪問しました。現在マンマットMガローテー博士がディレクターを務めています。マンマット博士はプネー大学ヨーガ専攻の特任教授も務めており、私の恩師です。LYIでは各種伝統文献の批判校訂版を出版しています。今後の研究活動のために多くの書籍を入手させていただきました。

現在帰りのプネーからヴィシャーカパトナムまでの長距離列車の中です。長距離鉄道の旅についてもまた報告させていただきます。