はじめに

2025年10月24日・25日、アーンドラ大学にて国際カンファレンス「Relevance of Gandhian Philosophy in Achieving UN SDGs & Rule of Law(国連SDGsと法の支配におけるガンジー哲学の関連性)」が開催されました。

このカンファレンスは、ガンジーの哲学が現代社会の倫理的・環境的・教育的課題にどのように生かされるかを探るもので、アーンドラ大学創立100周年記念行事の一環として行われました。

カンファレンスの概要と全体テーマ

全体テーマは、「非暴力(アヒンサー)」や「真理(サティヤ)」に代表されるようなガンジー哲学の原理を、国連の持続可能な開発目標(SDGs)や法の理念と結びつけることでした。

メインテーマには「非暴力と平和構築」「女性のエンパワーメント」「貧困とガンジー経済学」「教育と社会変革」「環境と持続可能な生活」などが掲げられていました。

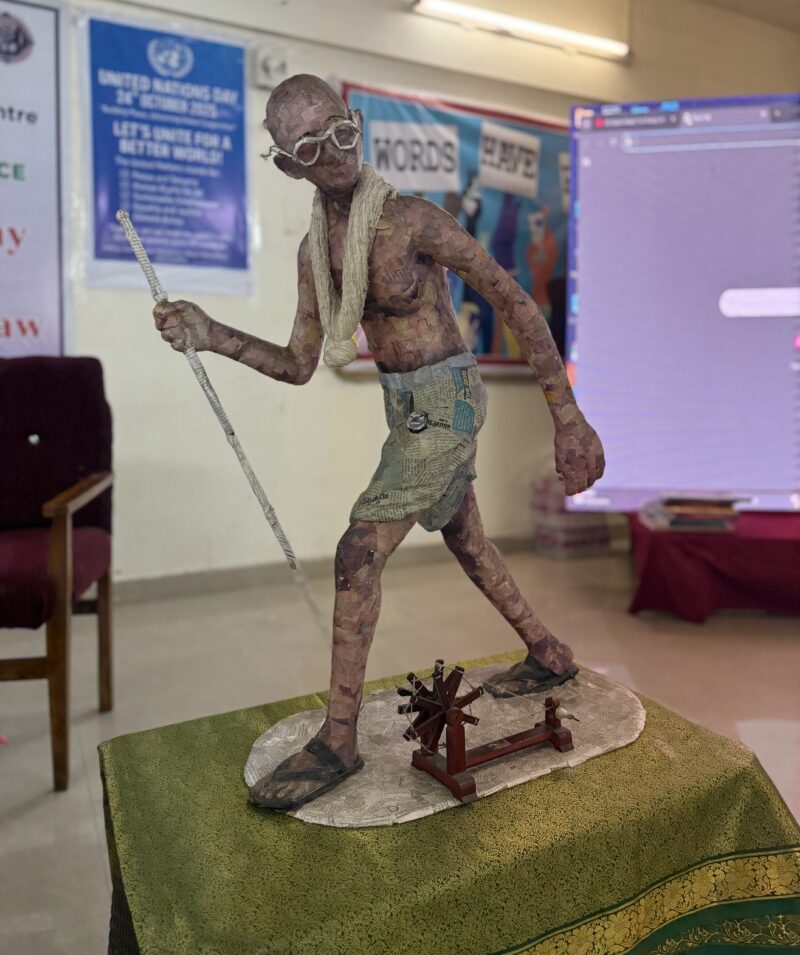

開会式では、ガンジー哲学がいかに時代を超えて人類の道徳的羅針盤となり得るかが強調されていました。

テーマの傾向と発表の多様性

今回の国際カンファレンスの特徴は、ガンジー哲学を、社会・経済・教育・環境・デジタル倫理など、現代社会の多様な課題と結びつけようとする学際的なアプローチにありました。

哲学、法学、教育学、社会学、政治学、経済学、環境学など、多様な専門分野の研究者が集い、それぞれの立場からガンジー思想を「実践的理論」として再解釈していました。

具体的には、アヒンサー(非暴力)・サティヤ(真理)・トラステシップ(信託)・サルヴォーダヤ(万人の幸福)・ナイー・ターリーム(価値教育)・スワラージ(自治)といったガンジーの提唱した理念が、現代社会の倫理的再構築にどのように生かされ得るかという探究でした。

たとえば、ナチュロパシーとガンジー思想の統合を論じた発表では、「五大元素(パンチャ・マハーブータ)を活用した非侵襲的治療」や「自然との調和的共生」を通じて健康を回復・維持するアプローチが紹介されていました。特に、インドでも深刻な生活習慣病の一つである糖尿病を例に挙げ、自然療法によるセルフケアと倫理的生活習慣の実践を結びつけた提案が印象的でした。

- スーダンの政治学院生による発表では、Z世代を対象とした市民教育の実践が紹介され、ガンジーの「教育による人格形成」が、暴力の連鎖を断ち切る鍵として位置づけられていました。

- また、アフリカとインドの貧困問題についての研究では、ガンジーの「トラステシップ(信託)」の概念(富をもつ人は「所有者」ではなく「信託者(trustee)」であるという考え方)を資本主義の倫理的継承として読み替え、経済の再構築を倫理的課題として提示していました。

- NGOによる倫理教育への介入を検討した発表では、地域社会での価値教育とガンジーの「スワラージ(自治)」の理念を結びつけ、ボトムアップ型の社会変革を模索していました。

- 女性のエンパワーメントを扱う発表では、ガンジーの言葉「女性は本来、アバーラー(弱き者)ではなく、サバーラー(強き者)である」に基づき、倫理的力としての女性性が再定義されていました。

- 環境問題を主題としたセッションでは、「地球にはすべての人の必要を満たすだけのものはあるが、貪欲を満たすだけのものはない」というガンジーの言葉を引用し、環境破壊を単なる社会問題ではなく倫理問題として捉える発表が多く見られました。

- さらに、ミャンマーの僧侶による八正道とガンジー哲学の比較研究では、「正見」「正語」「正業」など仏教倫理との共通基盤が示され、ベトナムの尼僧によるデジタル・アビューズ(SNS上の暴力)とアヒンサーの研究では、非暴力を基盤としたデジタル倫理の必要性が訴えられていました。

これらの多様な発表を通じ、ガンジー思想が、まさに地球規模の倫理・教育・環境・デジタル時代の行動指針として生きていることが肌で感じられました。

自身の発表

私の発表では、ガンジー哲学とヨーガ倫理を融合し、「Health Education through Gandhian and Yogic Philosophy: A Pathway toward Sustainable and Ethical Social Transformation」というテーマでガンジー哲学とヨーガ倫理を融合させた健康教育のあり方について発表させていただきました。

ガンジーが唱えた非暴力(アヒンサー)と自己制御(セルフ・ディシプリン)の理念は、WHOのプライマリ・ヘルスケア(PHC)やAyush省による統合医療政策、さらにNEP 2020(新教育政策)で強調されている「倫理教育の再評価」とも深く共鳴しています。

また、ガンジー自身もヨーガを実践しており、特にプラーナーヤーマ(呼吸法)を青年教育に取り入れて、アヒンサーの実践的手段として活用していました。

暴力は単なる身体的損傷にとどまらず、暴力が暴力を生む負の連鎖を引き起こし、それが心身症や生活習慣病の原因ともなり得ます。心身の調和と社会的倫理を育む健康教育こそが、持続可能で健康的な社会変革への道であり、その実現のためにヨーガの実践が有効であることを発表でまとめていきました。

印象に残った点

ガンジー哲学やアヒンサーは、国や宗教を超えた普遍的な人間の価値であることを改めて感じました。

特に印象的だったのは、多くの若い研究者や留学生がそれぞれの国の課題とガンジー哲学を重ね合わせ、現代的なアヒンサーの形を模索していたことでした。

対話、教育、環境、ジェンダー、デジタル空間などあらゆる領域において「暴力のない生き方」を探る姿勢に、アヒンサーの広がりと可能性を強く実感しました。

おわりに

ガンジーが説いたアヒンサーは、単に「争わない」ことではなく、自己認識と倫理的行動を通して平和を築くための実践的な哲学でした。今回のカンファレンスを通じて、アヒンサーとヨーガが現代社会の倫理教育・健康教育に深く結びつく可能性を確認することができました。

そして今、インドは伝統的知と現代科学を統合したホリスティック・ヘルスケアの分野において、世界をリードしていく道を歩み始めていると感じました。急なカンファレンス参加となったのですが、非常に学びの多い充実した準備及び当日となりました。日々の学びに感謝です。本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。